モーツァルトの名を知らぬ者はいない、と言っても過言ではないのでしょう。少なくとも日本人であれば、全くクラシック音楽に興味がない人でも名前を何度も聞いたことがあるはずです。ここまでの知名度を誇るのは、作曲家としてはバッハとベートーヴェンくらいのものでしょう。有名な曲も多く、”アイネ・クライネ・ナハトムジーム”や”トルコ行進曲”は、誰でも聞いたことがあります。1984年に製作された映画”アマデウス”がきっかけとなり、モーツァルトの人物像についてイメージを持っている人も増えました。

超有名なモーツァルトですが、しかし”何がそんなに良いのか?”と問われて、スパっと一言で答えられる人は、そう多くないのではないかと思います。ベートーヴェンだったら、あの動機労作の勤勉性や革命的な精神、エナジェティックで前向きなところが多くの人を惹きつけます。ショパンであれば、様々な色彩を持ったピアノ曲が聞き手を虜にします。ドボルザークの心にスッと染み込んでくるメロディーが大好きという人もいるでしょう。

では、モーツァルトは?様々な意見があるでしょうが、モーツァルトファンの総意を得て1フレーズに纏めるのはなかなか骨が折れるように思います。そこで今回は、様々な視点からモーツァルトを考察し、私たちがモーツァルトに魅了される所以を探ります。

モーツァルトは“ロココ”的?

今でこそモーツァルトは超有名な作曲家であり、オーストリア(や、ドイツ)では国民的英雄のような扱いを受けていますが、初めからそういった待遇だったわけではありません。国葬に近いような扱いを受けたベートーヴェンと対照的に、モーツァルトは一般庶民と一緒にウィーンの共同墓地に葬られました。

モーツァルトは1791年に死去しました。その後19世紀の間、モーツァルトという作曲家の評価は簡単に言うと、軽快で流麗だが重厚さがない、といったところでした。それが20世紀に入ってから評価が大きく変わるわけですが、それでも現在に至るまでモーツァルトをして”ロココ的”と言われることがあります。

ロココ様式というのは、美術の分野などでバロック様式に続く形で18世紀に流行した、装飾的で優雅な、貴族趣味のスタイルです。フラゴナールの「ブランコ」が代表作です。見たことがある人も多いのではないでしょうか。ロココという言葉は、時代が去った19世紀以降には軽くて薄っぺらいという蔑称のニュアンスも含みました。モーツァルトに対してロココという言葉が用いられる時も、同じニュアンスを感じることがあります。

実際、聞いてもらえればわかるとおり、モーツァルトの音楽は軽快で優雅な曲が非常に多い。同じ時代のハイドンと比べても、確かに”ロココっぽさ”は感じられます。十六分音符のパッセージや頻出する装飾音符、ピアノ局の左手に出てくるアルベルティ・バスも、その印象をさらに強めます。

では、そんな”軽い”作曲家モーツァルトは、どうして’偉大な”作曲家として認識されるようになったのでしょうか。以下、いくつかのキーワードをもとに、更に追及します。

モーツァルトの本質は”根無し草”?

モーツァルトの本質は、“根無し草”であると言えます。ご存知の通り、根無し草とは言葉の通り、地中に根を張っていない草であり、比喩的に確固たる拠り所を持たないことを表します。モーツァルトが根無し草と聞くと、納得する人もいれば、腑に落ちない人もいるかもしれません。以下では、モーツァルトの根無し草的な要素を、空間的な視点(場所)、時間的な視点(時代)、そして音楽家の就労形態という視点から眺めます。

空間的視点 – 生まれながらの旅人

ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756-1791)は、ハプスブルク家が権力を握る神聖ローマ帝国領内のザルツブルクに生まれ、ウィーンで没しています。両都市とも現在のオーストリアにあたり、故に”モーツァルトってどこの国の人?”と聞かれたら、オーストリア人ということになります。余談ですが、ドイツのテレビ局が実施した”偉大なドイツ人は誰か”というアンケートで、モーツァルトがランクインしたことで、オーストリアとドイツの間に”モーツァルト争奪戦”が起こったことがあります。同じドイツ語圏のドイツ人にとっても、モーツァルトは身近に感じる偉人なのかもしれません。

さて、そんなザルツブルク生まれのモーツァルトですが、彼の心の故郷もザルツブルクだったかどうかと言えば、それには大きな疑問があります。彼の人生は、”旅”とともにありました。これは同じく演奏家・作曲家であった父レオポルト・モーツァルトによって連れ回されたことに起因します。父は元々製本職人の家に生まれましたが、大学を中退して好きだった音楽を仕事にしました。昔からの家業をそのまま継ぐ方が遥に時代に即していて、生きるのが容易だったはずです。実家や地元が助けてくれるわけでもなく、近くにいるのは家族だけ、何か困っても自己責任だったはずです。近代の先取りとも言えるでしょう。

音楽を愛する気持ちと野心が軸になっているレオポルトですから、自分の子供が音楽の才能に恵まれているとわかれば、それを利用しない手はありません。報酬を得るために、また職を得るために、彼はモーツァルトと、その姉ナンネルを欧州中に連れ回します。以下、モーツァルトが10代までに経験した旅行について纏めました。

- 6歳1月:ミュンヘン(3週間)

- 6歳9月 – 7歳1月:ウィーン

- 7歳6月 – 10歳11月:ドイツ諸都市・ブリュッセル・パリ・ロンドンなど

- 11歳9月 – 13歳1月:ウィーンなど

- 13歳10月 – 15歳12月:イタリア各地(ヴェローナ・ミラノ・ボローニャ・フィレンツェ・ローマ・ナポリ・ヴェネツィア)

- 16歳10月 – 17歳3月:ミラノ

- 17歳7月 – 9月:ウィーン

- 18歳12月 – 19歳3月:ミュンヘン

ざっくり月単位で集計すると、8年3ヶ月分になります。グローバル化した現代を生きる我々でも、1年に1ヶ月旅行していたら相当多い方だと思います。社会人になるまでに1年ほど留学経験があれば、”あの人は国際派だな”なんて思ったりするわけです。私たちの常識と照らしても、モーツァルトの人生において旅行が異常に大きい割合を占めていることが理解できます。

少年期から青年期にかけて旅行に費やす時間がこれほど長いということは、故郷であるザルツブルクに落ち着いていた時間が非常に短いということです。レオポルトの出自の時点で既に当時からした異端的ですが、ザルツブルクで職を持っているにも関わらずこれだけ旅行をしていたわけですから、モーツァルト一家が周囲からどう思われていたか、想像に難くありません。少なくとも、モーツァルトのアイデンティティがザルツブルクやオーストリアという特定の都市に規定されるということは考えにくい。メトロポリタン的とも言えるかもしれないし、まさに”根無し草”とも言えるのかもしれません。

時間的視点 – 転換期を彷徨う

モーツァルトが”根無し草”的であると言えるのは、空間的な側面からだけではありません。モーツァルトの生きた時代を見てみましょう。

中世を通して欧州はローマ・カトリック協会に支配されてきました。しかし、十字軍に失敗し、ルネサンスで人間的なものの価値が再発見され、大航海時代で世界観が変える中で、その構図は崩れていきます。中世を完全に終わらせたものとしては、コペルニクスやガリレオ・ガリレイに代表される自然科学の発展もそこに大きく寄与しましたが、決定的なイベントして一つ挙げるなら、1517年に始まったルターの宗教改革でしょう。その後、血で血を洗う争いが各地で繰り広げられた事は周知の通りです。

17世紀の各国状況は、非常に複雑でした。イギリスでは清教徒革命と名誉革命を経て最先進国となります。フランスは強力な王政を維持し、文化水準は非常に高く、パリは文化芸術の中心地となっていました。最も悲惨だったのがドイツ・オーストリアを抱える神聖ローマ帝国で、17世紀に入っても収まらなかった宗教対立が三十年戦争を引き起こし、人口の20%とも言われる凄まじい被害を出しました。

そして、モーツァルトの生きた18世紀に突入します。絶対王政の最盛期でありつつ、啓蒙主義の広まりもあり、ヨーロッパ世界がどこに向かっていくのか、まだはっきりしない時代だったはずです。これがフランス革命以降になると、”自由・平等・友愛”や市民社会の実現というわかりやすいイデオロギーがありますが、モーツァルトの生きた時代は、まだそれが表面化していない。まさに”転換期”を生きたことになります。

これは、モーツァルトが所属したフリーメイソンの有り様からもわかるかもしれません。啓蒙思想の広がりにより、人々は知を求めるようになります。その受皿こそが、フリーメイソンであり、組織内の交流により、先進的な考えが知識人層に醸成されていく。それでも、あくまで”結社”であり、目立って活動することはしない。

モーツァルトは、転換期という不透明で不確実な時代の最先端で生きました。これも一つの’’根無し草”的要素と言えるでしょう。

音楽家の就労形態

モーツァルトの時代は、音楽家の働き方が変化した時代でもありました。モーツァルト以前の時代は、音楽家は教会・劇場・宮廷など特定の団体に所属するのが一般的でした。バロック時代にはバッハ(1685-1750)が教会のために多くの音楽を残しましたし、ハイドン(1732-1809)がエステルハージ家に仕えたことは大変有名です。

ではモーツァルトより後の世代はどうだったか。一回り下の世代だったベートーヴェン(1770−1827)は、フランス革命により近代という時代が本格的に幕を開けてからが、その創作活動も絶頂期や円熟期を迎えています。”自由・平等・友愛”という新時代のイデオロギーを信じ、市民社会の到来の中で、どこにも帰属しない独立した音楽家というあり方を始めて確立しました。

そして、この狭間にいたのが、モーツァルトです。ハイドンが獲得したような宮廷での音楽家のポストはどんどん少なくなっており、かといってベートーヴェンの時代のような市民層は存在しません。ザルツブルクは田舎の宗教都市だったので、そこに留まり”しがない音楽家”を続ける道もあったのかもしれません。しかし父親譲りの都会的で先進的、かつ近代的な価値観の持ち主であるモーツァルトは我慢できず、25歳の時にザルツブルク大司教と決裂し、ウィーンへ進出します。自分の才能を信じ、当時として異例の”フリーランス”の芸術家として活動を始めます。もちろん最終的にはウィーンで宮廷お抱えの音楽家になるビジョンはあったのでしょうが、それはうまくいきませんでした。

フリーランスというのは、現代においても”根無し草”的存在の典型です。組織や伝統に囚われずに働くことができる一方で、明日仕事がなくなるかもしれないという不安が常に隣り合わせで、一寸先は闇の側面が強い。モーツァルトがフリーランスの厳しさに直面したことは、借金に関する多くの逸話が残されていることからも想像できるでしょう。

モーツァルトの音楽の魅力

ここまでは、モーツァルトの本質が”根無し草”にあるということを書きました。ここからは、より具体的に、彼の音楽のどこに魅力があるのかについて書いていきます。

かなしさが疾走するとはどういうことか

小林秀雄が「モオツァルトのかなしさは疾走する。涙は追いつけない。」と書いたことはあまりに有名です。モーツァルトに関する評論として真っ先に思い浮かぶ人も多いと思いますので、まずは小林秀雄の言葉を頼りに考えてみます。

まず、かなしさが疾走するとは一体どんな状況か。これは言葉の通り、悲しい時間が、さっと過ぎ去ってしまうことだと思います。これでイメージがしづらい場合は、その反対の状態を想像してみましょう。”悲しみに暮れる”とか”涙が止まらない”状態というのは、自分でもその感情にとっぷり浸かっているし、周りにも伝わったり、感情が伝染するかもしれない。

もちろんモーツァルトにも、誰が見ても悲しいとわかる曲もあります。しかしここで小林秀雄が言っているのは、もっと伝わりにくかったり、表面に立ち上ってこない感情のことでしょう。例えば、ピアノ協奏曲25番の1楽章。非常に晴れやかな曲なのに、所々に影があります。しかも、影は出てきてもあっという間に消えてなくなります。交響曲41番『ジュピター』の3楽章でも、軽快に進む曲の中でほんの一瞬不安が覗きますが、すぐに、しかも非常に自然な流れで晴ればれしく、かつ華々しい音楽に戻ります。

モーツァルトの妻コンスタンツェの妹の日記では、モーツァルトは楽しそうなのにどこか沈んでいて、常に何かを考えているようだった、という趣旨の記載があります。モーツァルトというと、天真爛漫だったり、優雅で流麗なイメージが先行しますが、その心の奥底には悲しみがあったのかもしれません。

晴れやかな曇り空

モーツァルトの音楽は、長調であっても陰っていることがあります。晴れやかな曇り空ともいうべき、不思議な音楽です。そしてここには、ある種の諦念やニヒリズムがあるように思います。ほんの数十年しか世代が違わないベートーヴェンと比較してみましょう。彼のように、近代が開花する中で、様々な物語を信じることができれば、恐らくこういった音楽にはならなったはずです。直線的で進歩的な世界観の中で、努力と勤勉と根性で勝利や未来を勝ち取ることが正義でだと思えるからこそ、ベートーヴェンは身を削って音楽を創り出すことができました。

一方のモーツァルトは、上述のように転換期に生きた根無し草です。恐らく、ベートーヴェンのような価値観は抱けなかった。それがある種の諦念やニヒリズムとって、晴れやかな曇り空を生み出しているのだと思うのです。例えば有名なクラリネット五重奏の1楽章やピアノソナタ11番の1楽章はその例と言えるでしょう。

ベートーヴェンやブラームスの後期の作品にも、同じように長調なのに全く晴々しくない作品はあります。でもそれは、ある意味では驚くことではありません。いくらベートーヴェンやブラームスのような巨匠であっても、老いと共に、諦念やニヒリズムは生まれます。それを我々は、巨匠が人生の終盤で到達した境地として、受け入れることができます。しかしモーツァルトの驚くべきは、こういった作品を20代から作っていることなのです。まだまだ血気盛んな時期に描いた音楽に現れるこういった特徴は、モーツァルトの魅力の一つだと言えるでしょう。

アンバランスな自然さ

モーツァルトの音楽には時に、非常にアンバランスな構成なのに、なぜか非常に自然に聞こえるという瞬間があります。最もわかりやすいものとして、フィガロの結婚の序曲を例に挙げてみましょう。

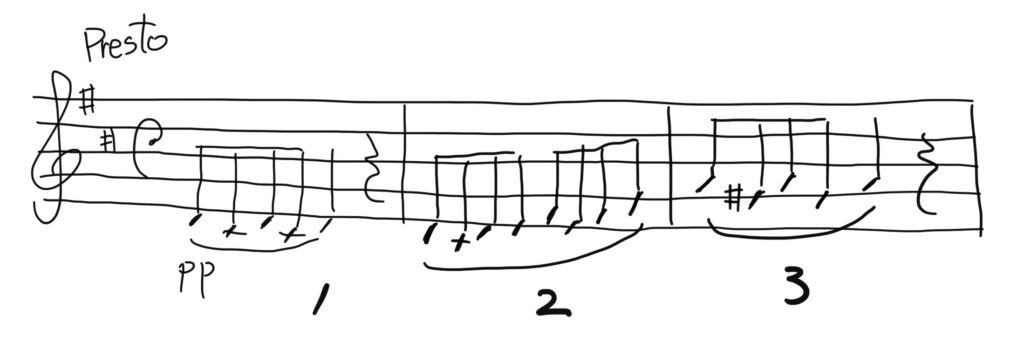

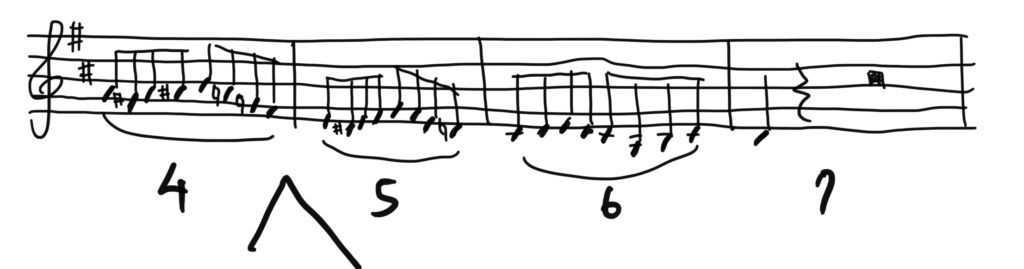

下の図はフィガロの結婚の序曲の冒頭です。クラシックファンでなくても聞いたことがある人が多いこのフレーズ。モーツァルト特有の流麗さや軽快さがあり、また悪戯を企んでいるようなトリックスター的な雰囲気が、聞き手を魅了します。

さてこのフレーズ、合計で7小節なんです。普通音楽は4小節単位とか、2小節単位で成り立っています。7小節のフレーズというのは不自然に短く感じるはずなんです。実際、普通の作曲家であれば、下記の4-5小節の間にもう1小節追加されていたように思えます。

ところが、なぜかモーツァルトが書くと、この7小節のフレーズ実にしっくりくる。これ以外のパターンなんで考えられないんです。

このアンバランスな自然さは一体どこから来るのか。例えばこれがベートーヴェンだったら、もっとロジカルに曲を書きます。もちろん小節数に拘るし、全体のバランス感覚には常に神経を使っています。それに対して、モーツァルトはそんなことは気にしない。曲が美しくあれば問題にならないのです。

ここにも、モーツァルトの根無し草的な一面が影響しているのではないかと考えています。まるで現実に折り合いをつけながら生きてきたことで身につけた不思議なバランス感覚なのかもしれません。

二面性

モーツァルトの音楽には、二面性が現れることがあります。時に躁鬱的であり、時に統合失調症的です。例えばドン・ジョヴァンニの序曲では、冒頭で石像のシーンの音楽が聞き手を恐々とさせたかと思うと、ほとんどクッションを挟まずに主人公の放蕩っぷりをよく表す長調の軽快な旋律が出てきます。

またK.397の幻想曲では、冒頭から延々と暗い曲調が続きます。まるで人生に諦めてしまったかのような、を希望見出せない辛い音楽です。僅か6分ほどの曲のうち、実に4分半ほどが経った頃、突如としていかにも”モーツァルト”という風な警戒で流麗な長調の主題が現れます。はっきり言って、どこから出てきたのかもわからない、前後の脈略も全くない、内容も相反するような音楽です。

上で紹介した通り、モーツァルトは、いつも楽しそうなのに、どこか沈んでいるような人でした。彼の二面性のある音楽は、いつも楽しそうな彼の内面が珍しく表に出てきてた形なのではないかと思います。不安の時代に生き、ストレスを抱え、普段は楽しそうにしているけれど、自分でも処理しきれない感情を溜め込んでいて、それが時に表に出てきてしまう。そんな音楽なのではないかと思うのです。

なぜ現代人はモーツァルトを欲すのか

上述したように、モーツァルトが今ほどの地位を確立したのは20世紀以降です。なぜ、現代を生きる我々はモーツァルトを聴くのか。そこには、モーツァルトと我々の共通点があるように思えますし、モーツァルトを通して現代を考えることができるようにも思えます。

モーツァルトと現代人の共通点

上で書いたように、モーツァルトは不透明性と不確実性の時代に生きました。これがまさに、モーツァルトと我々の最大の共通点です。モーツァルトは近代が始まったものの、まだ開花してない時代。一方我々の生きる現代は、近代を超えられないまま、立ち往生し続けている時代です。

人間の理性によって、世界は進歩し続けると言う近代の幻想は、まずは第1次世界大戦によって崩れ去りました。その後も飢餓と紛争はなくならず、人間は近代の最大の成果物である資本主義経済を制御できず、宗教対立は混迷を極めています。

また、より近視眼的に見れば、平成以降の日本は、まさにモーツァルト的であると言えるかもしれません。平成の30年間は、統一的な価値観を喪失した後、新たな価値を探し続けた時代だったと思います。

近代に続く新たな世界観が今後生まれ出る胎動を感じながらも、まだ方向性が定まっていない。現代はそんな時代であり、そこにモーツァルトとの共通点があります。

目標の喪失と円環時間

近代という時代の時間の流れは直線的です。明確なスタートとゴールがあり、進化や進歩が是とされる。フランス革命以後の市民社会の到来によって資本主義というイデオロギーが普及してからは、特にその特徴は強くなっていきます。

クラシック音楽のメジャーな作曲家は、そのほとんどがフランス革命以降に作曲しています。ベートーヴェンがその典型であり、まさに彼こそ近代の申し子と言えるわけですが、後輩の作曲家たちも皆ベートーヴェンに多大な影響を受けていますから、近代的な文脈を完全に逃れて作曲することは難しいわけです。

しかしその世界観は、上述のように世界大戦で瓦解します。音楽的にも、調性音楽の発展が限界を迎え、無調の世界に突入=前衛化し、以後の音楽は非常にコアなファンのみが聴く音楽となってしまいました。

その文脈で言うとモーツァルトは、ベートーヴェン以後と比較してもまだ前近代的な、円環的な世界観を持っています。直線的な世界観を既に信じられなくなった現代人にとっては、モーツァルトの方がより現実に即した音楽に聴こえるのではないでしょうか。

メトロポリタン=根無し草の憂鬱

モーツァルトの境遇は、現代人、特に都市民の境遇と重なるところが大きいはずです。モーツァルトは前述の通り大都市を渡り歩いた旅人であり、最終的に大都市の一つであるウィーンで暮らしました。幼い頃から核家族で生活し、特定の地盤を持たず、自らも結婚したら都会に出ていく。モーツァルトの根無し草的な一面ですが、同時に現代人の根無し草的な一面でもあるわけです。

メトロポリス(大都市)を巨大化させたのは、近代の成果物である資本主義です。そして、大都市で働く人の多くは、日々様々な葛藤を抱えながら生きているはずです。華やかさと裏腹の漠然とした不安を抱え、追われるように生き、寂しさを感じることもあるが、さりとて悲観に暮れるでもなく、毎日を過ごしている。そこには、心の底からの幸せを感じている人は少なく、ほとんどの人が一定の”憂鬱”を抱えて生きているのではないでしょうか。

モーツァルトの音楽は、まさにそういった音楽です。上述したモーツァルトの特徴、”かなしさは疾走する”こと、快晴にならない心、現実と折り合いをつけるバランス感覚、統合失調症的側面は、そのまま現代人の特徴と言い換えられます。

モーツァルトの中に見る現代の病理

ここまで書いてきて、なぜ我々がモーツァルトを聴くのか、わかってくるように思います。現代人は、近代という”大きな物語”を失い、時代の転換を待望しながら、しかし実生活としては近代の遺産であるメトロポリタンの憂鬱を抱えています。

ここに、モーツァルトの音楽が共振するのです。彼の音楽は、貴族の贅沢な音楽ではなく、現代人の心の傷や影を映す鏡のような役割を果たしていると言えるのではないでしょうか。もしそうだとしたら、20世紀以降モーツァルトの音楽が評価されるようになり、今も多くの人を魅了しているのも、当然なのかもしれません。

コメント