ブルックナーはお好きですか?

クラシック音楽を聞かない人でも、名前を思い浮かべることのできる作曲家は誰でしょうか。それは小学校の音楽室に肖像画が飾られているバッハであり、ベートーヴェンであり、モーツァルトかもしれません。他にもショパンが有名だったり、チャイコフスキーやドヴォルザークの名前が印象に残っているかもしれません。

そんな中で、アントン・ブルックナーの名前はまず出てきません。

クラシック音楽のファンであっても、ブルックナーを聴いたことがない人がいたり、”ブルックナーってあの、長くて、くどくて、身も蓋もないやつ”といった消極的な反応が出てくることもしばしばです。

否定的な内容をつらつらと書きましたが、ではなぜブルックナーを取り上げるのか。それは、ブルックナーが19世紀の作曲家の中でも非常に重要でありながらも、”マニアック”というレッテルを貼られている特異的な立ち位置にいることが、とても興味深いからです。

これまでブルックナーという名前を聞いたことがない人でも、ブルックナーを食わず嫌いしている人にも、一度は触れて欲しい、そう思っています。なかなか”渋味”はあるので、一度お付き合いしてみて、生涯の伴侶にするのは憚られるというのであれば、たまにご飯を食べる友人くらいの間柄を維持するのもいいかもしれません。

ブルックナー変人伝説

ブルックナーは、その音楽が大変魅力的な一方、人間的な部分に関しては、お世辞にも完璧とは言いない、曲者です。むしろ、”変人”とか”変態”といった評価されたり、数々の伝説を残してしまっています。以下ではその一部を紹介します。

数え癖

その中で最も”変態”的なのが数え癖でしょう。彼には、歩いている時に建物の数を数えたり、たまたますれ違ったご婦人のスカートについている柄の数を数えてしまう癖があるのです。偏執狂的に、何かに取り憑かれると延々と数を数えてしまう。そんな彼の直筆の楽譜には、なんとページ下に小節数を数えた痕跡が残っています。

彼の数え癖は、驚くことに作曲にも反映されています。彼の交響曲は小節数が緻密に計算されて構成されていて、例えば第1楽章の提示部と再現部で主題群の小節数の比が、完全に保たれていたりするのです。まさに巨大な建築物を造るような徹底振りは、ブルックナーのパーソナリティーをよく表しています。

惚れ性

音楽家と恋愛は、よく結びついて語られます。ベートーヴェンの”月光”も、ショパンの”雨だれ”も、恋愛のエピソードが常に付いて回ります。生涯独身だった作曲家であっても、伝記には必ずといっていいほど作曲家の恋愛エピソードが含まれます。

さて翻ってブルックナーはどうかと言うと、作曲家として他に例外的なほどに、恋愛の話が出てきません。ブルックナーは生涯独身だっただけではなく、人生のどこかの時点で”恋人”と呼べる人がいた痕跡が全くありません。

そんな全く色気のないブルックナーの伝記に現れるのは、恋人ではなく、振られた記録です。メモ帳に綴られた”片想いの相手”一覧です。ブルックナーは恋愛経験がないことが逆に災いしているのか、非常に惚れやすく、すぐに求婚する癖がありました。もちろん、歳上のぶっきらぼうな男にいきなり告白されて承諾する女性などおらず、振られます。こうして熱を上げてきた数々の女性の名前や特徴を、何とブルックナーはメモ帳にきっちり書き残しているのです。大変気味が悪いですね。

さらに、相手は日本で言う”未成年”に該当するような若い女性が多く、その趣味はブルックナーが老人になっても変わりませんでした。

偉大な作曲家になったことで、変なエピソードで済んでいますが、現代日本だったら確実に捕まりますね。

田舎っぺ

ブルックナーはオーストリア人です。オーストリアと言えば、ハプスブルク帝国の首都で当時の世界都市だったウィーンのイメージが強いと思います。華やかさと保守的な雰囲気を兼ね備えていて、洗練された人々が街を歩いている、そんなイメージでしょうか。

ブルックナーの出身は、しかし、ウィーンではなく、リンツから15kmほど離れたアンスフェルデンです。そのアンスフェルデンと、そこから程近いザンクトフローリアン修道院で過ごした日々が、彼の原風景となります。そこは世界中から人と文化と情報が集まる大都市ではなく、自然が豊かで時間の流れがなだらかな田舎なのです。

彼は後にウィーンへ出ますが、洒脱なウィーンの人々に比べ、彼の身なり振る舞いは明らかに”田舎っぺ”でしたし、その言葉は地方の訛り丸出しでした。彼は結局最後まで都会に馴染むことはなく、それは死に際しても同じでした。ウィーンには著名な作曲家の墓地が数多くありますが、ブルックナーの棺は彼の意思により終生心の故郷であり続けたザンクトフローリアンに安置されています。

ブルオタ

さて、そんな”曰く付き”のブルックナーは、音楽もやはり一癖も二癖もあります。一度聞いたら忘れないメロディーを湧くように生み出せるわけでもなければ、貴族好みの洗練さを持ち合わせているわけでもありません。どこかぶっきらぼうで粗野な部分と、どこまでも純粋な部分が共存しています。ブルックナーの音楽は熱狂的な信者を多く擁する一方で、好き嫌いがはっきり分ける傾向にあり、特に女性からの人気は非常に低いです。(ただし近年は若い女性を中心にブルックナーファンが増えているように感じます。)

そんな、ちょっとマニアックに思えるブルックナーを好きなブルックナーオタクのことを、”ブルオタ”と呼ぶこともあります。特殊性が際立ちますね。

本質はどこにあるのか?

では、そんなブルックナーの音楽の本質はどこにあるのでしょうか。好き嫌いが分かれるものというのは、得てして特徴がはっきりしているものです。

ここまでは面白おかしく書くことを優先したのでネガティブな内容が多くなってしまいましたので、ここから先は、表面的にはなんだか”イマイチ”なブルックナーの魅力や偉大さを理解するために、いくつかキーワードを挙げて書いていきます。

キリスト教と音楽

ブルックナーを理解する上で最も重要な要素こそが、キリスト教です。他のロマン派の音楽家とは比較にならないほど、作曲家と宗教が深く結びついています。

まずこの項目では、ブルックナーの音楽を理解するための前提として、キリスト教と音楽の関係を書きます。既にご存知の内容であれば飛ばしてください。

キリスト教は古代ローマの時代に誕生し、国教となります。その後ローマ帝国が東西に分裂した後に、正教会と別れていく形でローマ・カトリック(以後カトリック)教会が確立され、西ヨーロッパ世界の広範囲はカトリック圏となりました。その後中世を通して、西欧世界は強権を有する教皇と教会に支配されていきます。

カトリック教会の特徴の一つは、強烈なヒエラルキー(階層性組織)です。中世のヨーロッパは荘園制と封建制に代表される封建社会です。人々はある閉じられたエリアの中で一生を終え、またそのエリアの中で唯一情報を得られる場所が教会でした。言ってしまえば、カトリック教会は思想や情報をコントロールできる状態であり、その影響力は絶大でした。キリスト教の協議に反するような考え方や事実は、いとも簡単に潰すことができました。その代表例が、有名な魔女狩りですね。自然科学や芸術の進展が停滞した中世を”暗黒時代”と呼ぶことがあるのは、こういった背景からです。自由な芸術が開花するには、ルネサンスを待たなければなりません。

自然科学や芸術の代わりに中世で盛んだったのが、神学です。神学は、宗教を客観的に見る宗教学とは異なり、キリスト教への信仰を前提に、その世界観を考察したり、教義への理解を深めます。中世には大学が多く設立されましたが、大元にあるのが神学で、他の学問分野はあくまで神学から派生した枝葉のような扱いでした。

そして、神学などの重要な科目を学ぶ前の前準備として設けられたのが自由学科(リベラルアーツ)であり、その中の一分野が音楽学でした。今我々がイメージする”音楽”よりも、”神の創りし世界の秩序を探る理論体系”としての意味合いが大きかったわけです。そうして理論体系が組み上げられていった、一つの到達点にして終着点が、17世紀に登場するバッハというわけです。バッハは和声法と対位法を纏め上げ、18-19世紀にクラシック音楽が発展していく基礎を作りました。

カトリックとプロテスタント

上述のように、中世まではカトリックが圧倒的な地位を築いていました。しかし1517年にマルティン・ルターが「九十五箇条の提題」という、いわば”カトリックふざけんな”という文章を発表したことがきっかけで宗教改革が発生し、北欧・北ドイツ・オランダ・イギリスにはプロテスタントが広まりました。

ブルックナーの生まれ育ったオーストリアの地域は13世紀から一貫してハプスブルク家が治めてきましたが、宗教改革時にはカトリックの擁護者としてプロテスタントと戦ったし、スペインハプスブルク家は対抗宗教改革でヨーロッパ外にカトリックを広めるための活動に邁進し、その一環でイエズス会のザビエルが来日することにもなりました。詰まるところ、オーストリアはカトリックの代表選手というわけです。

では、カトリックとプロテスタントにはどんな違いがあるか。ここでは芸術に影響を与えうる要素のみを書きます。

カトリックは、上述の通り、特にその最盛期には、階層構造がうまく機能してヨーロッパ世界の隅々までトップダウンの指示やメッセージが届き、かつローカルの教会が貴重な情報源だった時代にあっては、容易に情報統制を敷くこともできました。宗教行事では神父様がラテン語で聖書を読み上げます。読み書きもままならない庶民にとっては何が何だかわからないが、何となく有り難味がある。さらにその有り難さを増す役割を担っていたのが、豪華絢爛な教会建築であり、圧倒的な迫力の宗教画だったわけです。

一方のプロテスタントは、そのスタート地点からして文化が異なります。よく知られているように、その発端は贖宥状(免罪符)です。元々は十字軍に失敗した教皇庁の財政が苦しくなり発行したもので、宗教改革の際は、サン・ピエトロ大聖堂を修繕したいがために、”このお札を買ったらお前を許してやる”という意味不明なプロモーションで臨時収入を得ていました。このカトリック教会のやり方にルターが反発、宗教的な正しさの根拠は教会ではなく聖書であるとしました。豪奢な建築でなんとなく説得力を持たせるのではなく、信者が自力で聖書を読んで信仰を深められるように、聖書をドイツ語訳し、最新技術の活版印刷で大量に印刷しました。こう言った背景を持つプロテスタントの文化は、どちらかというと地味で堅実で、勤勉性を持ちます。

話がずいぶんブルックナーから外れましたが、ブルックナーの音楽は、まさにカトリックの宗教音楽の象徴です。一方、著名なクラシックの作曲家でいえば、北ドイツ出身のバッハ(1685-1750)がプロテスタントの宗教音楽の代表選手です。

バッハとブルックナーは敬虔さという意味では同じものを感じます。上述のように、神の創造した世界の秩序が見事に表現されています。

一方違いは、バッハの方が堅実、ブルックナーの方が派手でスケールが大きいです。その一つの理由が、上述のようなカトリックとプロテスタントの違いにあるのでしょう。

音楽と宗教とその時代

ブルックナーと宗教(上述のようにカトリック)は切っても切り離せません。彼の心の拠り所も、関心も、その中心にあるのは常に宗教です。彼は学校の教師でしたが、授業の合間にも祈りを捧げるような非常に敬虔な信者だったようです。

彼の楽曲もまた、宗教がその中心にあります。後述するように、彼の音楽の大部分を占めるのが交響曲とミサ曲であり、その両方に宗教性があります。他の19世紀の作曲家でも宗教心を持ち、宗教曲を描いた作曲家は大勢いますが、ここまで方向性が偏っているというか、ある種ブレていないのは珍しいことです。

彼の生涯は1824年-1896年であり、大部分が19世紀の後半です。当時は既に、啓蒙主義の時代と市民革命の時代を通りぬけ、産業革命や資本主義の影響が大きくなっています。宗教が世界の根本原理であり、祈りが生活の中心だった中世とは、あまりにも文脈が異なります。ニュートンは100年前に亡くなっているし、マルクスが資本論を出版するのが1848年、ダーウィンが種の起源を出版するのが1859年。その時代に、真摯に宗教に向き合い続けた人なのです。時代錯誤とも言えるし、真に純粋な人物だったとも言えるでしょう。

ブルックナーとワーグナー

よく知られているように、ブルックナーはワーグナー(1813−1883)を師として仰ぎ、尊敬していました。ブルックナーはワーグナーから大きな影響を受けましたが、それは基本的には、オーケストレーションや和声など、音そのものに限定されていました。

ベートーヴェンの功績で音楽が芸術として確立されて以降、”絶対音楽”と”標題音楽”という二項対立が盛んに議論されました。ベートーヴェンの”運命”に象徴されるような、”絶対音楽”に対し、リストやワーグナーは、音楽が何か具体的なテーマや他の芸術分野と結びつく”標題音楽”の分野を開拓していきます。

ワーグナーは大変な読書家で、ショーペンハウアーのような同時代の哲学書や古代ギリシア悲劇を嗜み、北欧の神話などにも精通していました。そういった知識を基に自身のビジョンを合わせて『ニーベルングの指環』のような神話の世界を自ら創造してしまうような天才です。さらにそこにトリスタン和音や無限旋律、ライトモティーフなどの音楽的に新しい技法が合わさったことで、誰にもなし得なかった巨大な世界の構築に成功した人物です。そしてそれらの作品を、バイロイト歌劇場という自分で作ったシアターで、最新の舞台装置を使って演出させました。ワーグナーは音以外の要素も含めて、芸術音楽の可能性を追求したのです。

ブルックナーはそのワーグナーを尊敬し、実際に謁見して交響曲のドラフトを見せてお互いに認め合いました。ところがその作品は、音以外の先進性はそれほど目立ちません。和声やオーケストレーションはワーグナーからの影響を強く感じますが、曲の形式はベートーヴェンと変わらず4楽章構成の交響曲で、当時ワーグナーとの対立軸で語られていたブラームスの交響曲と同じく、”絶対音楽”に分類されます。ブルックナーはワーグナーに会った時に、ワーグナーの文学の話に全くついていけなかったという記録が残っています。恐らくブルックナーにとっては、上述のように宗教がブレない中心テーマであり、音楽のゴールもワーグナーのように独自の世界観を形成することではなく、神の世界観にひたむきに向き合うことだったのでしょう。

ブルックナーの宗教性

では一体彼の音楽のどういったところに宗教性が出ているのか。

ブルックナーは、基本的には”交響曲”と”ミサ曲”の人です。特に宗教に疎い日本人にとっては、ほとんど交響曲しか書いていないようなイメージとなります。そしてブルックナーの楽曲は、明らかに宗教と切り離せない。元々宗教音楽であるミサ曲はともかく、なぜ交響曲まで宗教との関連性があるのか。それは、曲を聞いていただければ伝わるものと思います。つまり彼の交響曲の中には、祈りや救済など、宗教的な要素が多分に含まれているのです。

彼の交響曲の有名な2人の校訂者に、ハース(1886-1960)とノヴァーク(1904-1991)がいます。後者のノヴァークが、ブルックナーは教会と世俗を明確に区別していた、と言っていました。ミサ曲は神との対話、交響曲は世界への告示であると。これは非常に面白いと思うと同時に、腑に落ちる思いがしました。ミサ曲が神との対話であるというのは非常にわかりやすいですが、交響曲が世界への告示であるというのは、言い換えると、神の世界について、(あくまで)人間に対して語りかけているのだということだと思います。

ブルックナーの作品は、基本的には、神と対話するか、神について語るか、それが中心だということです。

ザンクトフローリアン修道院とオルガンの響き

敬虔なブルックナーの宗教的な原風景は、ザンクトフローリアン修道院にあります。彼は父が亡くなった13歳の時に、この修道院に預け入れられ、聖歌隊に入隊します。ザンクトフローリアン修道院は、オーストリアでも指折りのバロック建築で、畏怖の念を抱かせるようなスケールの大きさを誇ります。ここで過ごす日々の中で、ブルックナーの中の宗教心は大きく育っていったのだと思います。

また、この修道院には大きなパイプオルガンがありますが、これは実際にブルックナーが弾いていたものです。ブルックナーは彼が生きている間には、作曲家よりもオルガン奏者として名が知られており、特にその即興演奏が評価されていました。

ブルックナーの音楽には、オルガン的な響きやコラールが多く登場します。まさにザンクトフローリアンが、それらの原体験になっているのです。今でもザンクトフローリアンはブルックナーの聖地として多くのクラシック音楽ファンが訪れる場所になっていますし、世界トップクラスのオーケストラがブルックナーの楽曲を演奏する機会も多くある、非常に特別な場所です。

音楽的特徴

ここまでは、いくつかキーワードを挙げてブルックナーの本質に迫ってきました。

ここからは、ブルックナーの音楽に焦点を当てて、特徴や魅力を探ります。

ミクロコスモス

ブルックナーの音楽は、彼の宗教的一途さがなければ決して書けない圧倒的に巨大な世界観を持っています。まるで彼にとっての世界そのものが詰め込まれているような、ミクロコスモスのような様相を呈します。

巨大な世界観を構築するための一つのわかりやすい要因は、規模の大きさと複雑性です。ブルックナーの交響曲は、1時間を超える巨大な規模のものが多く、長いものは90分にも及びます。曲の構成も、ソナタ形式の主題が第1主題から第3主題まであったり、展開部が非常に複雑だったり、主題が順番を入れ替えて回帰したりすることで、非常に複雑になっています。

その巨大な音楽世界は、これまで述べてきたような宗教性が通底していて、かつ以下のようなブルックナーの特徴的な手法が使われることで、複雑で巨大ながら、統一性を失いません。こんな作品を書く人は他に例がなく、ブルックナーの音楽は真に”唯一無二”なのです。

ブルックナー開始

ブルックナーの交響曲は、弦楽器の弱音のトレモロで開始することが多いです。彼の交響曲9つのうち、2番・4番・7番・8番・9番がブルックナー開始に該当します。まるで深い闇から、森の奥から、もしくは宇宙の創生から物語が始まるように、静か始まります。ベートーヴェンの交響曲第9番からの影響とも言われ、実際に8番の第1楽章の第1主題はベートーヴェン9番の第1主題と同じリズムを採用しています。

ブルックナー休止

音楽の場面が移り変わる時は、”移行部”のようなものを設けて、徐々に次の場面に移っていくことが一般的です。しかしブルックナーの場合は、音楽が突然止まる。それも、大風呂敷を広げておいて、いきなり全く異なる音楽を始める。これがとても特徴的です。

これは恐らくオルガンの影響です。オルガンの場合は、ストップと呼ばれる音色を変える装置をon/offして、音色を変えます。一度音楽を止めて、ストップを変えてから音楽を再開するというオルガンの音楽の流れがブルックナーには染み付いているのでしょう。しかしこれが、当時の聴衆にとってブルックナーが”理解不能”と映る要因のひとつにもなってしまったと思います。

ブルックナーリズム

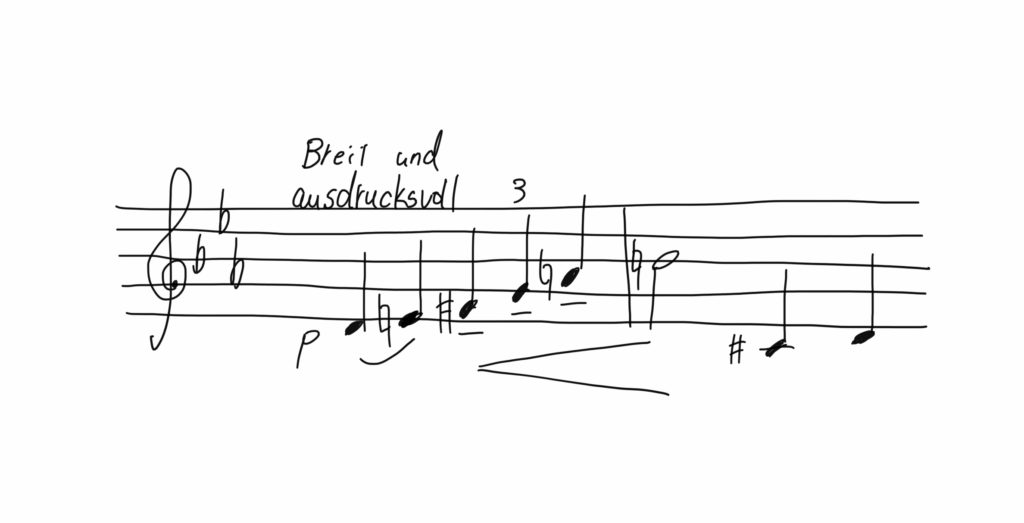

ブルックナーは、2+3、もしくは3+2の音の塊でできたリズムを多用します。以下の例は交響曲8番第1楽章の第2主題です。このようなリズムが本当に頻繁に出てきます。

ユニゾン

ブルックナーはバッハの対位法をよく学びましたので、ブルックナーの作中にもたくさんの旋律が複雑に絡み合っている箇所が多く出てきます。ところが、何か一つ伝えたい場面では、突然オーケストラ全体で同じ旋律を演奏します。

ゼクエンツ

ゼクエンツというのは、英語でいうSequenceです。つまり、何かが連続していること。音楽用語としては、反復進行という意味になります。例えば上述のブルックナーリズム(2+3)が、舞小節繰り返されて、その音域が少しずつ高くなりながら、音が大きくなっていき、頂点を築いたりします。

その他作曲技法

ブルックナーは、バッハ始め多くの先人の音楽を懸命に学んだため、和声法などの音楽理論を高度に習得していました。自身もウィーン大学で和声法と対位法を教える立場にあり、基礎を大切にせざるを得ない立場にありました。一方で、ブルックナーは前衛的な探究者としての側面も強く、1人ピアノやオルガンと向き合いながら、新しい響きを探究していました。その中で、半音階進行を試したり、転調の多い音楽を試したり、旋律の中にリディア旋法などの教会旋法を多く取り入れたり、ベースとなる和音の上声部に全く関係ない音を混ぜたりしていました。

ブルックナーは1824年生まれです。マーラーが1860年、ドビュッシーが1862年、R・シュトラウスが1864年、シェーンベルクが1874年、ストラヴィンスキーが1884年生まれであることを考えると、時代を大きく先取りした作曲家であったと言えます。50年後の世代がクラシック音楽を進展させ、崩壊させる、その予兆のようなものがはっきり見て取れるのです。

ここからは想像ですが、恐らくは彼の周りの目を気にする性格が災いして、なかなかそれを表立っては使えていなかった中で、前述のワーグナーとの出会いが転機になったのではと思っています。トリスタン和音のような前衛的な響きを堂々と使っている音楽に感化され、自作にも積極的に前衛的な響きを盛り込んでいったのではないかと想像しています。

金管楽器

ブルックナーの音楽では、管楽器、特に金管楽器群の活躍が目立ちます。これは金管楽器がカトリック的な絢爛豪華で巨大なスケールの世界観を創るのに役に立つだけでなく、管楽器という楽器の特性によるものだと考えられます。弦楽器は弦を弓で擦ることで音を出しますが、管楽器というのは”人間の息”で音を出します。その特性上、管楽器というのは人間の言葉や魂と相性が良く、宗教的な場でよく使われます。昔は教会で演奏して良い楽器はトロンボーンをはじめとする管楽器に限られていたし、鍵盤楽器にしても、ピアノのような打楽器ではなく、パイプオルガンです。パイプオルガンも、空気をパイプに流すことで音を出すという意味で、管楽器の”息”と同じく教会と相性が良いのです。

コメント